西尾市 S様邸 棟築直し工事他 事例

| 今回は、当工事以外で屋根に上る機会があり、その際に屋根瓦(棟)等に不具合を発見し、お客様へ写真をお見せし不具合をご報告。その後、工事をご依頼されました。(S様より) |

|---|

|

|

施工事例データ

|

| ||||

|

| ||||

|

|

|

| 当工事以外で屋根に上がる機会があり、棟の不具合を発見し、お客様にご説明をしました。棟際の桟瓦が寸足らず、棟取り合い部の施工不良等があり、棟際の桟瓦の調整及び固定と全棟の築直し工事をご提案させて頂きました。 |

|---|

|

|  |  |

| 棟の取り合い部の漆喰等が剥がれてしまっています。この箇所は本来三ツ又瓦という役物で施工となります。 | 棟の取り合い部の漆喰等が剥がれてしまっています。この箇所はコーキング等でしっかり固定しておく必要があります。 | この箇所も本来三つ又瓦という役物で施工となります。三ツ又瓦を使用していれば、漆喰等も使用しなく、雨漏りリスクもありません。 |

|  |  |

| 棟瓦を固定している釘が浮いてしまっています。 | 棟際の桟瓦が寸足らずで、雨が入ってしまいます。 | 隅棟際の桟瓦がズレでしまっています。 |

| ||

| 谷樋板金(銅板)に穴が開きそうな箇所が見られます。 |

|

|  |  |

| 既設の棟瓦を捲っています。 | 棟瓦を捲り後、漆喰の状態です。 | 既設の漆喰を剥がし中です。 |

|  |  |

| 棟際の桟瓦が寸足らずが原因で、雨が入った跡がありました。 | 劣化が激しい棟垂木は新しい垂木へ交換をしました。 | 棟際の桟瓦を調整をし、雨漏り対策を行いました。 |

|  | |

| 寄棟際の桟瓦の隅部分をカットされていませんでした。この部分をカットしていないと雨が入ってしまいます。 | 桟瓦の隅部分をカットしました。これで雨が入ることはありません。 |

|

|  |

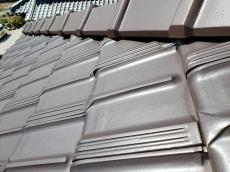

| 施工が完了しました。棟の取り合い部は三ツ又瓦という役物を使用しました。 | 施工が完了しました。棟の取り合い部は三ツ又瓦という役物を使用しました。見た目もキレイになり、雨漏りのリスクも無くなりました。 |

|  |

| 谷樋板金(銅板)の穴が開きそうな箇所は補修専用防水テープにて補修をしました。 | 棟際の桟瓦を調整完了です。これで雨が入る心配は無くなりました。 |

| |

| 棟瓦をビスにて固定をしました。釘よりも強度があります。 |